Les informations qui suivent prennent leur source dans une documentation variée (de la thèse de doctorat vétérinaire aux études ophtalmologiques sur la vision animale). J’ai choisi, pour ne pas surcharger l’article, de ne citer aucun travail en particulier.

La vision du chien se différencie de celle de l’homme par quatre caractéristiques principales :

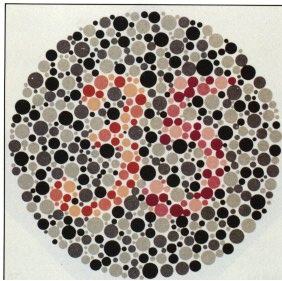

1 - Contrairement à ce qu’on croyait il n’y a pas si longtemps, le chien ne voit pas en noir et blanc mais son spectre de vision est beaucoup plus étroit que le nôtre. En gros il se limite au jaune et au bleu (deux couleurs complémentaires) pour un résultat qui est plus proche d’une vision monochromatique que d’une vision colorée.

2 - Son acuité visuelle est sensiblement plus faible que celle de l’homme (6 pour 20 en échelle de grandeur), mais sa vision nocturne est nettement supérieure (5 fois moins de lumière suffit pour qu’il se dirige sans effort dans un milieu accidenté). Dans la pratique, un ciel étoilé, mais sans lune, lui permet de distinguer nettement une proie mouvante comme le fait son ancêtre le loup, reconnu pour son aptitude à la chasse nocturne. Cette particularité, commune avec le chat, est due à une pellicule fluorescente (tapetum lucidum) qui recouvre le fond de la rétine et qui joue le rôle d’amplificateur de lumière. Cette pellicule provoque l’aspect « yeux fluorescents » des chiens, la nuit venue. De plus, le chien est presbyte et distingue mal les détails à moins de 25 cm.

3 - Le champ de vision est, lui, plus important que le nôtre (ceci est à relativiser avec la race du chien) à cause de la position de ses yeux plus latérale que la nôtre. Mais la zone de coïncidence (zone de vision naturelle du relief) est ainsi plus faible.

4 – Sa fréquence de vision est beaucoup plus élevée que la nôtre. C’est plus difficile à expliquer. Disons que nous voyons un maximum de 16 images par seconde (fréquence début du cinéma amateur quand les mouvements paraissaient saccadés). A 24 images/seconde (25 pour la télévision) nous percevons les images comme un mouvement continu, sans les séparer les unes des autres. En augmentant la fréquence de vision, au cinéma par exemple, on tourne à 50 images/sec pour obtenir, à la projection, un ralenti. On décompose nettement mieux les mouvements sur ces fameux « ralentis » cinématographiques qui correspondent à une vision canine. Conséquence : un chien est sensible à un mouvement humain à 1,5 km alors qu’il ne distinguera rien d’un objet immobile à 20m. Il verra de la télévision une série d’images saccadées sans lien entre elles. Pas téléphage, le chien… Cette fréquence élevée donne au chien un temps de réaction plus rapide que le nôtre.

En conclusion le chien voit moins bien avec son œil (en acuité et en couleur, pas en vitesse ni en champ), mais comme nous l’avons dit les semaines précédentes, on ne voit pas avec son seul œil mais aussi, et surtout, avec son cerveau. Imaginons que l’on parle, à propos du chien, de perception au lieu de vision. Le chien entend beaucoup mieux que nous (avec une bande passante supérieure), sent incomparablement mieux (avec une palette d’odeurs cent fois plus étendue) et on peut même imaginer un autre sens que nous aurions entièrement perdu (on comprend mal comment ces animaux, déportés à plus de cent kilomètres, retrouvent leur niche). Avec ces trois sens, au moins, le chien crée une sorte de carte instantanée de son environnement qui lui permet de se diriger en toutes circonstances, de chasser efficacement pour se nourrir, de prévoir les dangers, bref d’évoluer aisément dans le monde qui l’entoure. La vision humaine n’est plus combinée avec d’autres sens parce que nous l’avons isolée, pensant ainsi que l’œil fonctionnait comme un instrument optique. Nos perceptions de l’environnement sont aujourd’hui presque exclusivement visuelles. Il n’en va pas de même dans le monde animal qui combine différents sens pour créer une représentation de son biotope qui, si l’on en croit ses facultés à survivre, vaut bien la nôtre.

Pour la dernière de l'année des couleurs qui rappellent le chocolat et donc les fêtes. La semaine dernière, comme prévu, vous avez trouvé le premier jour. Un toit de tuiles rondes en Aveyron devant un champ de tournesols pour créer un curieux assortiment de lignes géométriques. Cette semaine, ne pas se contenter du matériau. C'est un objet bien précis qui est représenté, que vous connaissez c'est certain... La semaine prochaine, entre Noël et Jour de l'an, relâche, pour la première fois depuis la crétion du blog sous cette forme, c'est-à-dire depuis mai 2006. Et déjà 1650 visites, un grand merci à vous tous pour vos participations et votre assiduité. Passez de bonnes fêtes. On se revoit dès le 3 janvier.

Pour la dernière de l'année des couleurs qui rappellent le chocolat et donc les fêtes. La semaine dernière, comme prévu, vous avez trouvé le premier jour. Un toit de tuiles rondes en Aveyron devant un champ de tournesols pour créer un curieux assortiment de lignes géométriques. Cette semaine, ne pas se contenter du matériau. C'est un objet bien précis qui est représenté, que vous connaissez c'est certain... La semaine prochaine, entre Noël et Jour de l'an, relâche, pour la première fois depuis la crétion du blog sous cette forme, c'est-à-dire depuis mai 2006. Et déjà 1650 visites, un grand merci à vous tous pour vos participations et votre assiduité. Passez de bonnes fêtes. On se revoit dès le 3 janvier.